火事で焼けた建物の解体費用は?安くする方法と解体の流れを徹底解説!

家が火事でほぼ全焼してしまう経験は、想像を超える大きな喪失感や不安を伴います。また、近隣の方々への影響やお詫びの対応を考えると、どうしたらいいのか分からなくなることもあるでしょう。火事後の片付けは、一見すると個人で対処できそうに思えますが、焼け焦げた建材や家具、家財道具の撤去には危険が伴い、専門的な知識や作業が必要です。

この記事では、火事後の片付けに関連する解体費用や、その後に進めるべき流れについて詳しく説明します。

目次

1.火事後の解体費用の相場はいくら?

火災によって損傷を受けた建物の解体費用は、1坪あたり30,000円~80,000円が一般的な相場です。

解体費用は、通常、坪単価で計算されます。住宅の構造や火災の被害具合により費用は異なり、具体的な坪単価は、以下の通りです。

坪単価あたりの解体費用

- 木造:31,000円/坪~44,000円/坪

木造住宅の解体費用相場についてはこちら - 鉄骨造:34,000円/坪~47,000円/坪

鉄骨造住宅の解体費用相場についてはこちら - RC造(鉄筋コンクリート):35,000円/坪~80,000円/坪

RC住宅の解体費用相場についてはこちら

(例)

| 家の構造 |  木造 |  鉄骨造 |  鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|---|

| 10坪 | 31〜44万円 | 34〜47万円 | 35〜80万円 |

| 20坪 | 62〜88万円 | 68〜94万円 | 70〜160万円 |

| 30坪 | 93〜132万円 | 102〜141万円 | 105〜240万円 |

| 40坪 | 124〜176万円 | 136〜188万円 | 140〜320万円 |

| 50坪 | 155〜220万円 | 170〜235万円 | 175〜400万円 |

| 60坪 | 186〜264万円 | 204〜282万円 | 210〜480万円 |

| 70坪 | 217〜308万円 | 238〜329万円 | 245〜560万円 |

| 80坪 | 248〜352万円 | 272〜376万円 | 280〜640万円 |

| 90坪 | 279〜396万円 | 306〜423万円 | 315〜720万円 |

| 100坪 | 310〜440万円 | 340〜470万円 | 350〜800万円 |

例えば、木造30坪の解体費用は通常93万~132万ですが、火事で損壊した建物の解体費用は、これより高額になることが多いです。その理由は、火事による特殊な処理や安全対策が必要だからです。

通常の解体では廃材を分別してリサイクルできますが、火事で焼けた建材や家具は再利用できず、罹災ゴミとして処分しなければならないため、処分費用が高くなります。

さらに、火事で建物の構造に大きな損傷が生じていることが多く、燃えていない部分と焼けた部分を分けて処理する必要があり、作業が複雑化します。そのため、解体作業の時間や労力が増し、費用が高くなる傾向があります。

火事後の解体費用は損傷状況や立地、残置物の有無などによって異なるため、一律の金額を示すことは難しいです。まずは解体業者に見積りを依頼し、実際の費用を確認することが重要です。

2.火災後の解体費用を抑えるためのポイントと支援制度

解体費用を抑えるためのポイントや主な補助金や減免制度についてご紹介します。

複数の業者に見積りを取る

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず複数の業者から相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容でも、業者によって解体費用が異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率や、業者の拠点から現地までの距離、さらには他の案件の進行状況にも影響されます。例えば、他の案件で業者が忙しい場合は費用が高くなることがあり、一方で、時間に余裕がある時期には割安で依頼できることもあります。そのため、複数の業者から見積りを取り、条件を比較することで、最適な業者を選び、コストを抑えることができます。

自分で片づける

解体後の廃材を自分で処理することで、費用を抑えられる場合があります。

自治体の処理施設を利用すれば、一般廃棄物として安価で処理できることも。

ただし、解体後の現場は危険を伴うため、保護具の着用や周囲への配慮を忘れず、慎重に作業を進めましょう。特に重い廃材や鋭利な破片がある場合は、安全対策を徹底することが大切です。無理を感じた場合は、業者に依頼することも検討してください。

固定資産税の減免

災害で被害を受けた住宅や土地に対して、固定資産税が減免される制度があります。減免の内容は被害の状況や自治体によって異なるため、詳細は自治体に確認することが重要です。

補助金制度を利用する

災害見舞金制度(生活再生支援金)

火災や水害などの災害で住居が半壊・全壊・浸水するなど、深刻な被害を受けた世帯に支給される支援金です。この制度は、災害後の生活再建を支援するための一時的な見舞金であり、支給額は被害の程度や災害の種類に応じて数万円から数十万円程度です。支給額や申請方法は自治体ごとに異なるため、具体的な情報はお住まいの自治体に確認することをお勧めします。

被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度は、災害後の生活基盤を再建するための金銭的支援を提供する制度です。住居の修復や生活必需品の購入、移住支援などが含まれ、支援金額は被害の程度に応じて段階的に支給されます。支援内容や金額は災害の規模や被害状況によって異なるため、詳細は自治体に確認してください。

一般廃棄物の処理手数料の減免

火災や自然災害で発生した廃棄物の処理にかかる手数料が免除される制度があります。この制度を利用するには、廃棄物を指定された市の処理施設に持ち込む必要があります。また、申請には罹災証明書が必要なため、事前に準備しておきましょう。利用には期限が設けられていることがあるため、早めに手続きを行うことをお勧めします。

火災保険を使う

火事による被害を受けた場合、契約内容によっては火災保険を利用して解体費用の一部を補償してもらえることがあります。特に、建物の残存物の片付けや解体費用が補償対象に含まれている場合があるため、まずはご自身の保険契約内容を確認することが重要です。

保険会社に連絡し、適用される補償内容を確認した後、必要な手続きを進めることで、解体費用の負担を軽減することができます。

- 罹災証明書

- 修理・解体業者の見積もり

- 物件の被害状況がわかる写真

- 損害明細書

- 住民票

- 印鑑証明書

- 建物登記簿謄本

3.火事後に行うべき7つの対応とその手順

火事が発生してから解体作業に至るまで、以下の手順を順に進めていきましょう。

-

ステップ1

被害状況の写真を撮る

-

ステップ2

罹災証明書の発行

-

ステップ3

保険会社への連絡

-

ステップ4

貴重品の回収を行う

-

ステップ5

近所へご挨拶

-

ステップ6

解体工事会社への依頼

-

ステップ7

ライフラインの停止や仮住まいの手配

① 被害状況の写真を撮る

火事が鎮火し、状況が落ち着いたら、まず最初に被害状況を詳細に記録しましょう。写真で記録することは、後々の火災保険申請や罹災証明書の取得において非常に重要な証拠となります。

撮影内容

建物全体の様子、損壊した箇所、焼けた家具や家財道具など、被害のあらゆる部分を撮影します。煙や火の影響を受けた箇所も忘れずに記録しましょう。

写真は細かく、広範囲にわたって撮影し、メモを加えておくことが大切です。失われた財産や破損した物のリストを作成し、詳細に記録しましょう。これらの証拠は、保険金の支払い手続きや罹災証明書の申請をスムーズに進めるために不可欠です。時間が経過する前に、しっかりと記録しておきましょう。

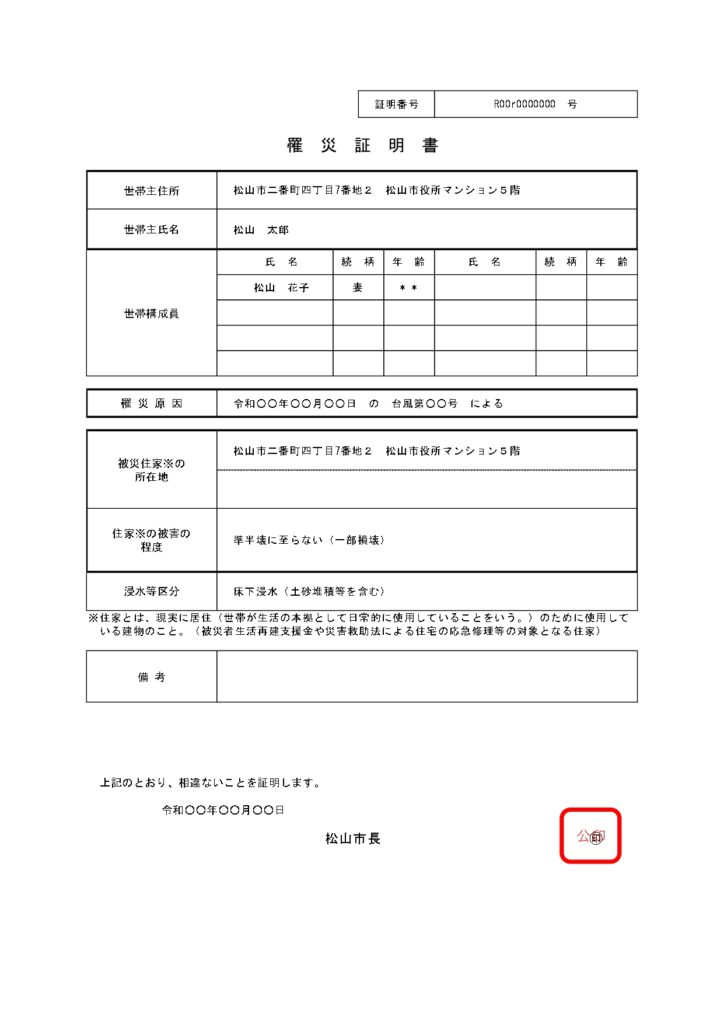

② 罹災証明書の発行

罹災証明書は、火事や地震、津波などの災害による被害の程度を証明する重要な書類です。火事の場合、この証明書は地域の消防署で発行されます。火事が発生した地域の消防署に直接問い合わせ、申請手続きを行いましょう。

罹災証明書のメリット

- 解体工事の廃棄物処理費用の減額

罹災証明書を提示することで、火事によって発生した廃棄物の処理費用が減額されることがあります。詳細については、市区町村窓口で確認しましょう。 - 火災保険の受取

罹災証明書は火災保険の請求に必須となる書類です。証明書を基に、保険金の受け取り手続きがスムーズに進みます。 - 税金の免除や減額

火事による被害を受けた場合、固定資産税などが免除または減額されることがあります。これも罹災証明書を提出することで適用されます。

罹災証明書は火事後の手続きで非常に重要な役割を果たします。早めに申請を行い、解体費用や保険金請求、税務処理などを効率的に進めましょう。

【罹災証明書の見本】

③保険会社への連絡

火事が発生したら、すぐに契約している保険会社に連絡し、火事が起きたことを報告しましょう。契約内容や補償範囲を確認し、必要な申請手続きを進めます。保険金の受け取りや支払い手続きは、早期に連絡を取り、必要書類を整えておくことでスムーズに進めることができます。

特に、罹災証明書が必要となる場合がありますので、事前に準備しておくことをおすすめします。

④ 貴重品の回収を行う

火災後は、建物が不安定な状態になりがちです。貴重品や金品を速やかに回収することが重要です。火災の影響で物品が損傷したり、後で回収が困難になる可能性があるため、まずは重要書類や金銭、貴重品を確認し、安全な場所に移動させましょう。

- 重要書類(契約書、保険証書、パスポートなど)

- 現金、貴金属、宝石類

- 家族の写真や思い出の品

- 電子機器(パソコン、スマートフォン、重要データが含まれる機器)

回収後は、それらを火災に強い場所や外部の安全な場所に保管することをお勧めします。迅速に回収し、余計なリスクを避けるよう心掛けましょう。

⑤近所へご挨拶

火事が故意でない場合でも、ご近所へのお詫びは大切です。火事による煙や騒音、または他の影響でご迷惑をおかけしたことに対し、心から謝意を伝えることが重要です。

解体作業が始まる前に、解体作業による一時的なご迷惑についても伝えておくと、近隣住民の理解が得やすくなります。工事中の音や粉塵、交通の影響などが予想される場合は、事前にその旨を伝えておくことで、トラブルを避けることができます。

近隣住民に配慮し、円滑に進めるためのコミュニケーションが重要です。

⑥解体工事会社へ解体の依頼をする

火災後の解体作業を進めるためには、解体工事会社に見積りを依頼し、解体費用を確認する必要があります。解体費用は建物の状態や規模、立地条件などによって異なるため、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

見積もりを取る際は、料金だけでなく、作業のスケジュールや工事内容、保証内容なども十分に確認しましょう。業者によって料金やサービス内容が異なるため、慎重に比較検討し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

複数の見積もりを取り、最適な解体工事会社を選ぶことで、安心して工事を進めることができます。

⑦ライフラインの停止や仮住まいの手配

電気とガスのライフラインを停止しましょう。これにより、火事の再発や二次災害を防ぐことができます。

水道については解体工事で使用する場合もあるため、解体工事会社と相談して確認しましょう。

各事業者に連絡し、速やかに停止手続きを行ってください。

もし火事によって住む場所を失った場合、仮住まいの手配が必要です。焼けた家を解体し再建するには数ヶ月がかかることが一般的です。そのため、近隣の賃貸物件や親族の家、または仮設住宅を利用することが考えられます。仮住まいを早急に確保し、生活の基盤を整えることが大切です。

さらに、火災保険には仮住まいや生活再建のための臨時費用をカバーする補償が含まれていることがあります。火災保険の契約内容を確認し、必要な申請手続きを早期に行いましょう。

また、火事によって住居を失った場合、自治体からの支援を受けられることもあります。市営住宅への入居が可能な場合もあるため、管轄の自治体に早めに相談し、利用できる支援制度を確認しておくことをお勧めします。

4.火事にあった建物を放置する危険性やリスク

火事で損壊した建物を放置すると、火事解体費用が予想以上に高額になるだけでなく、近隣トラブルや法的リスクを引き起こす可能性があります。

瓦礫や燃えがらの飛散

焼け残った瓦礫や破片が風や雨で飛散し、近隣住民や通行人に危害を与える恐れがあります。これにより事故やケガが発生する可能性が高くなるため、早急に解体作業を進める必要があります。

倒壊の危険性

火災で損壊した建物は構造が弱く、地震や強風で倒壊するリスクが高くなります。倒壊すると周囲に大きな被害を与えるため、早期解体が求められます。

悪臭や害虫の発生

焼けた廃材や家財は悪臭を放ち、ゴキブリやネズミなどの害虫を引き寄せます。衛生面の悪化を防ぐためにも、早急に解体作業を行うことが重要です。

火事解体費用の増加

火災後に放置すると、解体作業が難航し、費用が高額になります。建物が劣化するほど解体が複雑になり、コストが増加するため、早期対応が必要です。

特定空き家に指定される

長期間放置した建物は、「特定空き家」として指定される可能性があります。特定空き家に指定されると、自治体から解体命令が出され、その費用が所有者に請求されることになります。また、場合によっては罰金が科されることもあります。

- 行政代執行: 自治体が建物を解体し、その費用を所有者に請求します。

- 罰金: 最終的に50万円以下の罰金が科される場合があります。

これらのリスクを避けるためには、解体作業を早期に進め、信頼できる業者に依頼することが大切です。建物を放置せず、適切に対応することで、不必要なトラブルや余計な費用を回避できます。

5.まとめ

火事後の対応には、速やかに被害状況を記録し、罹災証明書を取得することが重要です。また、保険会社への連絡やライフラインの停止、仮住まいの手配も忘れずに行いましょう。解体工事の際には複数の業者に見積もりを取り、費用を抑える方法として補助金制度を活用することが有効です。火事後の建物は放置せず、早期に解体を行うことで、周囲への影響や法的なリスクを避けることができます。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る

-

北海道・東北

-

関東

-

甲信越・北陸

-

東海

-

関西

-

中国

-

四国

-

九州・沖縄

0120-479-033

0120-479-033