築50年リフォームか建て替えか?判断基準と費用比較

築50年を超える住宅に住んでいると、「このまま住み続けて大丈夫?」「リフォームで済ませるか、それとも建て替えるべきか…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

住宅の老朽化は、見た目だけでなく耐震性や設備の劣化など、暮らしの安全性や快適さに直結する問題です。

しかし、リフォームと建て替えには、それぞれに費用・工事期間・制限・メリットデメリットがあり、どちらを選ぶべきかは一概に言えません。

この記事では、築50年の家に対して「どちらを選ぶべきか」を判断するためのポイントや費用の目安、後悔しないための注意点を、分かりやすく解説していきます。

築50年の家、リフォームか建て替えか迷ったら

築50年の住宅に住み続けていると、設備の老朽化や耐震性への不安、間取りの使いづらさなど、さまざまな課題が表面化してきます。

「リフォームで補えるのか?」「思い切って建て替えた方がいいのか?」と迷う方は非常に多く、費用や工事期間だけでなく、家族の将来や住環境への影響も考慮する必要があります。

「まずは何を見て判断すればいいのか?」という段階にいる方に向けて、最初の一歩となる情報をお届けします。

築50年の家が抱える主な問題点とは

築50年を超える住宅には、見た目では分かりにくい深刻なリスクが多く潜んでいます。

中でも特に注意したいのが、1981年(昭和56年)以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅です。

この基準では、現在のような大規模地震への備えが十分ではなく、倒壊リスクが高いと指摘されています。

加えて、屋根や外壁、基礎部分の劣化、断熱材の機能低下、配管や電気系統の腐食など、住宅の老朽化による生活への影響も無視できません。

こうした劣化が進むことで、安全性だけでなく快適性・エネルギー効率も著しく低下します。

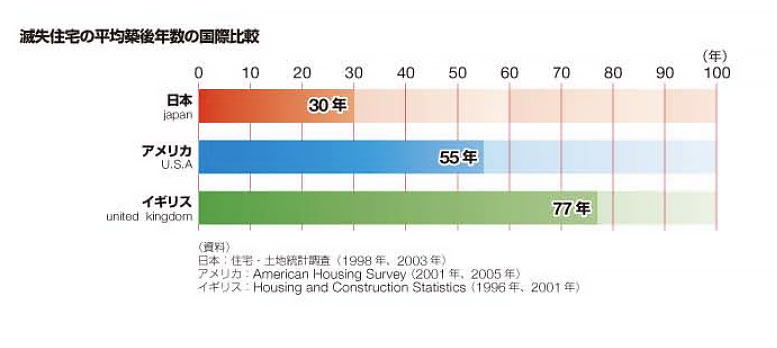

さらに、日本の住宅は欧米諸国と比べて寿命が短いことも背景にあります。

国土交通省の平成19年度白書によると、壊された住宅の平均築後年数は日本で約30年。

アメリカ(約55年)、イギリス(約77年)に比べると極めて短く、「古くなったら建て替える」という文化が根付いています。

これは、戦後に大量建築された住宅の品質や、木造住宅の法定耐用年数が20〜22年と短く、資産価値が早期に失われることも大きな要因です。

築50年という年数は、まさにこうした「構造的な限界」と「文化的な転換点」が重なるタイミングでもあります。

リフォームで済むのか、それとも建て替えが必要なのかを判断するためにも、まずはこの“見えないリスク”に気づくことが大切です。

まず確認すべきは建物の状態と耐震性

築50年の家に対して、リフォームか建て替えかを判断する上で、最初に行うべきなのが「建物の現状把握」です。

見た目がきれいに保たれていても、構造内部では劣化が進んでいるケースが少なくありません。

特に重要なのが、構造体(基礎・柱・梁)の健全性と、耐震性能のチェックです。

目視では判断できないため、専門家による「建物診断」や「耐震診断」を受けることが推奨されます。

旧耐震基準(1981年以前)で建てられた住宅は、現行の新耐震基準に比べて地震への備えが不十分なため、建物の強度だけでなく、間取りのバランスや壁の配置など、総合的なチェックが必要です。

また、劣化が見られやすいポイントとしては次のような箇所があります

| チェック項目 | 状態の目安 | リフォーム向き | 建て替え向き |

|---|---|---|---|

| 構造体(基礎・柱・梁)の傷み | クラックが小さく、補修可能 | ◎ | △ |

| 耐震性能(新耐震基準) | 耐震診断で補強対応が可能 | ◎ | △ |

| 配管・設備の老朽化 | 交換・補修が一部で済む | ◎ | △ |

| シロアリや腐食の影響 | 被害が局所的 | ○ | △ |

| 外観・内装の劣化 | 表面的な修繕で改善できる | ◎ | ✕ |

| 間取りの大幅な変更が必要 | 現代的なレイアウトにしたい | △ | ◎ |

| 複数の劣化・損傷が重なっている | 基礎・配管・構造含め全面的に老朽化 | ✕ | ◎ |

これらの劣化が複数重なっている場合、リフォームでは対応しきれず、建て替えが現実的な選択となることも。

まずは、プロによる診断を受けて、客観的な「建物の寿命」と「安全性の評価」をもとに、方向性を検討しましょう。

築50年リフォームと建て替えの判断ポイント

築50年の住宅に対して「リフォームで対応できるのか、それとも建て替えるべきか?」を見極めるには、感覚だけでなくいくつかの明確な判断基準をもとに比較することが重要です。

例えば、将来のライフプラン、住宅の安全性、予算、そして「あと何年住むつもりか」といった視点から考えると、選ぶべき方向が見えてきます。

将来のライフプランに合わせた選択

築50年の家をリフォームするか建て替えるかを判断するうえで、最も大切なのは「これから先、どう暮らしていきたいか」というライフプランの視点です。

どれだけ家を補修できたとしても、将来の暮らしに合わなければ、満足度は低くなってしまいます。

たとえば、今後も20年以上その家に住み続けたいと考えているなら、耐久性・快適性・安全性を含めて長期視点で建て替えを検討する価値があります。

反対に、あと10年ほどで子どもが独立し、将来的に住み替えや売却を考えているなら、必要最低限のリフォームで留める方が合理的とも言えるでしょう。

また、高齢の親との同居を予定している場合や、バリアフリー対応を重視したい場合は、構造の制約が少ない建て替えの方が柔軟に対応しやすいのもポイントです。

住まいは単なる建物ではなく、これからの人生の「ステージ」そのもの。

将来を見据え、「どう暮らしたいか」「誰と暮らしたいか」を基準に判断することが、最も納得のいく選択につながります。

耐震性・安全性の基準をクリアできるか

築50年の住宅にとって、最も重要な判断材料のひとつが「耐震性」と「安全性」です。

特に1981年(昭和56年)以前に建てられた住宅は旧耐震基準で設計されているため、現在の大地震に耐える性能が不足しているケースが多く見られます。

耐震性を確認するためには、建築士などによる耐震診断を受けることが第一歩です。

診断の結果、補強工事によって耐震性能を確保できるようであれば、リフォームで対応することも可能です。

建物全体の劣化が進んでいたり、補強コストが高額になる場合は、建て替えを検討した方が長期的に安全かつ経済的という判断になります。

また、配管や電気設備などのインフラが老朽化している場合、見えない部分での事故や火災リスクも高まります。

こうした“見えない安全リスク”も含めて総合的に判断することが大切です。

建物の状態が「命を守れるレベルにあるか」を見極めることは、将来の安心に直結します。

築年数だけで判断せず、安全性を確保できるかどうかを冷静に見極めましょう。

リフォームと建て替えの予算比較

築50年の住宅を改修・更新するうえで、多くの人が気になるのが「どちらの方が安く済むのか?」というコスト面です。

一般的には、リフォームの方が費用を抑えやすい傾向がありますが、住宅の状態や希望する内容によっては、建て替えの方がコストパフォーマンスに優れる場合もあります。

以下は、築50年の家に対して想定される費用相場の一例です。

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| リフォーム費用 | 約500万〜1,500万円 | 間取り変更・水回り更新・外壁や屋根の修繕など |

| 建て替え費用 | 約1,800万〜3,000万円 | 解体費・本体工事費・諸経費込み(延床30坪前後) |

リフォーム費用は工事の規模によって大きく変動します。

一部の設備交換や内装更新だけで済むなら数百万円程度に抑えられますが、フルリフォーム(スケルトンリフォーム)になると、1,000万円を超えるケースも少なくありません。

一方、建て替えは初期費用が高くなるものの、断熱性・耐震性・省エネ性能などを一気に最新化でき、長期的に見て維持費が抑えられるというメリットもあります。

費用だけでなく、将来的な修繕コストや快適性も含めて比較することが、納得のいく選択につながります。

あと何年住む予定かで考える

築50年の家をリフォームするか建て替えるか、この判断は「あと何年その家に住み続ける予定か」によっても大きく変わってきます。

たとえば、「あと10年ほど住めれば十分」という場合は、大規模な建て替えよりも必要最低限のリフォームの方がコストを抑えられ、現実的です。

一方で、「子どもや孫の世代まで住み継いでいきたい」と考える場合には、今のうちに建て替えておくことで将来的な安心と資産価値の維持につながる可能性があります。

また、築年数に加えて家族構成の変化も重要な要素です。

定年後に夫婦だけで暮らす予定であれば、間取りをコンパクトにリフォームするという選択肢もあります。

逆に、今後も家族の出入りが多い場合や介護・バリアフリー対応を視野に入れるなら、建て替えによる対応の方が柔軟です。

つまり、「これからどう暮らすか」だけでなく「どれくらい住むか」も明確にすることで、無駄な出費や工事のやり直しを防ぐことができます。

築50年リフォームのメリット・デメリット

築50年の住宅に対してリフォームを選ぶかどうかを判断するには、そのメリットとデメリットを正しく理解することが不可欠です。

リフォームは費用を抑えながら今の住まいを再生できる反面、対応できる範囲や制約も少なくありません。

この章では、築50年の家をリフォームする場合に期待できる良い点と、注意すべきリスクや限界について、わかりやすく整理してご紹介します。

築50年の家をリフォームするメリットと注意点

築50年の住宅でも、状態によっては建て替えではなくリフォームという選択肢が有効です。

愛着のある家を残しながら、必要な部分だけを整えることで、コストを抑えつつ暮らしやすさを取り戻すことができます。

✔ リフォームのメリット

・費用を抑えられる:工事の範囲を限定すれば、500万〜1,000万円程度で大幅な改善が可能

・思い出を残せる:親世代から受け継いだ家の外観や間取りを維持しやすい

・仮住まいが不要な場合もある:住みながら工事できるケースもあり、引っ越し費用が節約できる

・工期が比較的短い:建て替えに比べて工期が短く、生活への影響も少ない

これらのメリットは、構造体が健全であることが前提となります。

部分的な劣化であれば、補修によって十分対応できる可能性があります。

⚠ リフォームの注意点・デメリット

・構造的な制約がある:築年数が古い家は、壁の位置や柱の構造などで間取り変更に制限が出ることも

・耐震性の確保が難しい場合も:旧耐震基準の住宅は、補強工事でも完全に基準を満たせない可能性がある

・費用が予想以上にかさむことも:解体してみて初めて劣化箇所が見つかり、追加費用が発生することがある

・将来的な修繕費が必要になる可能性:表面はきれいでも、内部に老朽化が残る場合は再リフォームが必要になることも

築50年の住宅では、こうした見えないリスクと向き合いながら慎重に判断する必要があります。

コスト面や家への思いを重視するならリフォームは魅力的ですが、構造や性能の限界も見極めておくことが重要です。

築50年建て替えのメリット・デメリット

住宅の築年数が50年を超えると、構造や設備の老朽化が進み、リフォームでは対応しきれないケースも増えてきます。

そのような状況では、「建て替え」を選ぶことで、安全性・快適性・資産価値の面で大きな改善が期待できます。

ただし、建て替えには高額な費用や長期の工期、法的制限といったデメリットや注意点も存在します。

築50年の家を建て替えするメリットと注意点

築50年ともなると、構造や設備の老朽化が進み、リフォームでは根本的な解決が難しいケースも出てきます。

そんなときに現実的な選択肢となるのが「建て替え」です。費用はかかるものの、将来にわたって安心できる住環境を手に入れられるのが大きな魅力です。

✔ 建て替えのメリット

・構造と性能を一新できる

最新の耐震基準に準拠し、断熱性・気密性・省エネ性にも優れた住宅に生まれ変わります。

・間取りやデザインを自由に設計できる

家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、動線や収納も含めた理想の住まいをつくれます。

・長期的に見て安心・経済的

新築であれば、しばらくは大きな修繕の必要がなく、住宅ローンや補助金制度の利用もしやすくなります。

・資産価値の維持・向上につながる

築浅の家は市場価値が高く、将来の売却や相続でも有利です。

建て替えにはこのように多くの利点がありますが、一方で費用や手間、法的な制限など、あらかじめ知っておきたい注意点も存在します。

メリットばかりに目を向けず、現実的なデメリットも踏まえて比較・検討することが大切です。

⚠ 建て替えの注意点・デメリット

・費用が高額になりやすい

解体費・本体工事費・仮住まい費・諸経費を含めると、総額で2,000万〜3,000万円を超えることも。

・仮住まいと引越しの手間が発生する

建て替え期間中は一時的に住まいを確保する必要があり、その分の費用や労力も見込んでおく必要がある。

・法的制限に注意が必要

接道条件などにより「再建築不可」の土地も存在し、事前の法令チェックが不可欠です。

・計画から完成までに時間がかかる

設計・申請・工事などを含めると半年〜1年近くかかるケースもあります。

築50年リフォーム・建て替え費用を徹底比較

リフォームか建て替えかを判断するうえで、やはり無視できないのが「費用の違い」です。

どちらを選ぶにしても数百万円から数千万円の出費が発生するため、工事の規模や内容によってどの程度の差があるのかを把握しておくことは非常に重要です。

リフォーム費用相場

築50年の住宅をリフォームする際、工事の規模や目的に応じて費用には大きな幅があります。

設備の更新や外装の補修だけであれば数百万円で済む場合もありますが、構造や性能の改善を含む全面的な改修(スケルトンリフォーム)になると、1,000万円を超えることも珍しくありません。

国の調査による費用実態

国土交通省が実施した「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によれば、持ち家の戸建住宅におけるリフォーム費用の平均額は以下の通りです。

| 調査対象 | 平均費用(税込) |

|---|---|

| 戸建て持ち家のリフォーム全体平均 | 約756万円 |

| 老朽化対応や全面改修(傾向値) | 1,000万円〜1,500万円台の事例も多数 |

この調査は、実際にリフォームを行った世帯を対象に費用を集計したものであり、

築年数が経過した住宅ほど高額な改修が必要となる傾向が見られます。

予算帯別のリフォーム内容の目安

| 費用帯 | 内容例 |

|---|---|

| 〜500万円 | キッチン・トイレ・浴室など水回り設備の更新、内装張り替えなど軽度の部分改修 |

| 500万〜1,000万円 | 外壁・屋根の修繕、複数箇所の同時リフォーム、間取り変更を含む部分的構造工事 |

| 1,000万〜1,500万円以上 | 耐震・断熱補強、全面的な内外装更新、バリアフリー化などスケルトンリフォーム |

築50年の住宅は構造体や配管などが老朽化していることが多く、工事途中で見つかる追加補修により費用がかさむリスクも考慮しておく必要があります。そのため、リフォームを選ぶ場合は、「今直したいところ」だけでなく「将来的に再度工事が必要になる可能性」まで含めて判断することが重要です。

建て替え費用相場

築50年の住宅を建て替える場合、最も気になるのは「総額でどれくらいの費用がかかるのか?」という点です。

建て替えには建築費のほか、解体費、仮住まい費用、各種手続き費用など、リフォームに比べて項目が多く、総額も高くなる傾向があります。

国の調査による建て替え費用の実態

国土交通省「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、 持ち家の建て替えにかかった平均費用は約2,950万円(土地取得費を除く)と報告されています。

この金額には建築工事費のほか、設計・申請・一部付帯工事なども含まれており、「実際に家を建て替えた人たちの平均的な支出額」として、非常に信頼できる数値です。

建て替え時にかかる費用の内訳例

| 項目 | 目安の金額 | 補足 |

|---|---|---|

| 解体工事費 | 約100万〜200万円 | 木造30坪前後、構造・立地条件により変動 |

| 建築工事費 | 約2,000万〜2,800万円 | 木造2階建て、30〜35坪を想定 |

| 仮住まい・引越費 | 約50万〜100万円 | 建築中の住居確保+引越し2回分の費用 |

| 各種諸費用 | 約100万〜200万円 | 設計料・登記費・申請料・火災保険など |

| 総額目安 | 2,500万〜3,300万円 | 条件次第でさらに増額の可能性もある |

建て替えには費用面以外にも、以下のような注意点があります。

・再建築不可の可能性:幅4m未満の道路や接道義務を満たさない土地では建て替えができないことがあります

・工期が長く、仮住まいが必要:設計・解体・建築を含めると、6ヶ月〜1年近くかかることも

・資金調達の準備が必要:住宅ローン審査や補助金の申請に時間を要するケースがあります

・外構・造成などの追加工事:本体工事とは別にかかる場合があるため、見積りを細かく確認しましょう

建て替えは、費用がかかる一方で「耐震性・快適性・資産価値の向上」が見込める投資です。

長期的に安心して住み続けるためには、信頼できる業者選びと事前準備が欠かせません。

リフォーム・建て替えを成功させるための注意点

築50年の住宅をリフォームまたは建て替えると決めたとしても、「費用をかけたのに思ったような仕上がりにならなかった…」という後悔は避けたいものです。

リフォーム・建て替えを成功させるためには、工事に入る前の準備と判断がとても重要です。

必ず建物診断を受けること

築50年の住宅をリフォームするか建て替えるかを判断する前に、建物の状態を客観的に把握することが極めて重要です。

外観はきれいでも、内部の柱や基礎が劣化している場合や、シロアリ被害・腐食が進行している場合もあり、見た目だけでは判断がつきません。

そのため、まずは専門家による「建物診断(インスペクション)」を受けることを強くおすすめします。

主に以下のようなチェックが行われます。

- 基礎や土台、柱・梁の劣化状態

- 屋根・外壁のひび割れや防水性の確認

- 床や天井の傾き・沈み込みの有無

- 配管・電気設備の老朽化状況

- シロアリや湿気などによる被害の有無

- 耐震性能のチェック(耐震診断)

特に1981年(昭和56年)以前の「旧耐震基準」で建てられた家は、耐震性能が不足している可能性が高く、補強工事だけで対応しきれない場合は建て替えを検討すべきケースもあります。

また、建物診断は第三者の建築士など、中立的な立場の専門家に依頼することで、より正確で信頼性の高い判断材料になります。

リフォームか建て替えかで迷っている段階こそ、「プロの診断によって現実を知ること」が、後悔しない第一歩となります。

実績のある施工会社を選ぶこと

リフォームや建て替えで最も失敗しやすいポイントの一つが、「施工会社選び」です。

どんなに良いプランを立てても、実際に工事を担当する会社の技術力や対応力によって、仕上がりや満足度は大きく左右されます。

特に築50年の住宅の場合、構造や設備が現在の仕様と異なる点が多く、古い家の施工経験が豊富な業者でなければ、想定外の問題に対応できないリスクもあります。

施工会社を選ぶ際は、次のようなポイントを必ずチェックしましょう。

- 同じような築年数・構造の住宅の施工実績があるか

- 建築士や有資格者が在籍しているか

- 見積りの内容が明確で、工事範囲や費用の根拠が提示されているか

- 保証制度やアフターサポートが整っているか

- 対応が丁寧で、相談しやすい雰囲気かどうか

また、複数の業者から相見積りを取り、金額だけでなく「対応の丁寧さ」や「説明のわかりやすさ」も含めて比較することが大切です。

信頼できる会社とパートナーシップを築ければ、工事中のトラブル回避はもちろん、将来的なメンテナンスや相談のしやすさにもつながります。

「価格の安さ」だけで決めるのではなく、“安心して任せられるか”を重視した選定を心がけましょう。

仮住まい費用・手間も事前にチェックする

建て替えや大規模リフォームを行う際、多くの人が見落としがちなのが「仮住まいにかかる費用と手間」です。

工事期間中は家に住み続けることができないため、一時的に別の住まいを確保しなければならず、家賃・引越し・敷金礼金・家具移動などに思った以上のコストがかかることがあります。

たとえば、6ヶ月の仮住まい期間を想定すると、次のような費用が発生します。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 家賃(6ヶ月分) | 約30万〜60万円 |

| 引越し費(2回分) | 約20万〜30万円 |

| 初期費用(敷金・礼金など) | 約15万〜30万円 |

| 合計想定額 | 約65万〜120万円前後 |

また、荷物の一時預かりや仮住まい先での生活環境の調整(学校・職場・病院など)も考慮する必要があり、金銭的だけでなく心理的・時間的負担も小さくありません。

リフォームの場合でも、工事の内容によっては一時的な仮住まいが必要になるケースがあります。

特に水回りが使えなくなる期間がある場合は、短期間でも外部に住まいを移す準備が求められます。

事前に仮住まいの手配や予算の確保をしておくことで、工事中の生活の混乱を最小限に抑えることができます。

見積りや工期とあわせて、「住まいの移動コスト」も含めた総合的な計画を立てておきましょう。

リフォームと建て替え、どちらが正解か?

築50年の家に向き合うとき、多くの人が直面するのが「リフォームか建て替えか、どちらを選ぶべきか?」という悩みです。

費用や工事内容だけでなく、家の状態や将来の暮らし方によって、最適な選択は人それぞれ異なります。

後悔しないために大切な3つの視点

築50年の家をリフォームするか建て替えるか、どちらを選ぶにしても、後悔を避けるためには「費用」や「見た目」だけで判断せず、本質的な視点で検討することが大切です。

以下の3つのポイントを整理することで、あなたにとって最も納得できる選択肢が見えてきます。

① 建物の状態と安全性を正確に把握できているか?

まず確認すべきは、家の基礎や構造、耐震性の状況です。

プロによる建物診断を通じて、「この家にあと何年安全に住めるのか」「補強で対応できるのか」を冷静に見極めることが判断の出発点になります。

② 将来のライフプランや住み続ける年数に合っているか?

あと数年住めればいいのか、それとも子や孫まで引き継ぎたいのか。

家族構成や健康状態、老後の生活、今後の転居予定などをふまえて、「どのくらいの期間・どんな暮らしをしたいか」を具体的に考えることが必要です。

③ 総費用とメンテナンス性を比較できているか?

リフォームは初期費用が抑えられる反面、将来的に再リフォームが必要になることもあります。

一方、建て替えは初期投資は大きくても、その後の維持管理費や断熱・耐震性能の面で優れるため、長期的なコストパフォーマンスを比較することが大切です。

あなたにとって最適な選択をするために

築50年の家を前に、「リフォームか建て替えか」で悩むのは、ごく自然なことです。

大切なのは、建物の状態や暮らし方、将来の家族構成などをしっかり見つめ直し、自分たちに合った最善の選択をすることです。

リフォームは費用を抑えて住まいを活かす方法、建て替えは安全性や快適性を一新できる選択肢です。

どちらにもメリット・デメリットがあるからこそ、「何を重視するか」を明確にすることが、後悔しない判断につながります。

もし建て替えを選ぶなら、最初のステップは「解体工事」です。

このとき、費用や対応に差が出やすいため、複数の業者を比較することがとても重要です。

そんな時に便利なのが、解体工事の一括見積りサービス「クラッソーネ」です。

簡単な入力だけで、地域の優良解体業者から相見積りを取り、比較・検討ができます。

初めてでもわかりやすく、無料で利用できるので、「まず情報を集めてみたい」という方にもおすすめです。

自分と家族にとって最適な選択をするために、今できることから一歩ずつ始めてみましょう。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る

-

北海道・東北

-

関東

-

甲信越・北陸

-

東海

-

関西

-

中国

-

四国

-

九州・沖縄

0120-479-033

0120-479-033