築30年・35年の家を建て替えるのは早すぎ?リフォームとの判断基準

築30年〜35年の住宅に差し掛かると、「そろそろ何か手を入れるべきかも…」と感じ始める方が増えてきます。

外観はまだきれいでも、配管や断熱材、構造部分など目に見えない部分の老朽化が進行している可能性は否定できません。

「リフォームで延命する?」「いっそ建て替えるべき?」と迷うタイミングとして、築30年台はまさに“判断の分かれ目”。

この記事では、リフォームと建て替えの違いや費用の目安、判断基準をわかりやすく整理しながらお伝えします。

築30年~35年の住宅をリフォームと建て替えで迷ったら

築30年〜35年の住宅は、リフォームと建て替えの両方が現実的に検討できるタイミングです。

築年数相応に発生しやすい経年劣化の例と、「見た目がきれいだから大丈夫」と思い込むリスクについて解説します。

築30年の家に見られる主な経年劣化とは

築30年ともなると、外観がきれいでも内部にはさまざまな老朽化が進んでいることがあります。

特に以下のようなポイントで劣化が顕在化しやすくなります。

| 劣化箇所 | 主な症状・リスク |

|---|---|

| 屋根・外壁 | 塗装の剥がれ、ひび割れ、雨漏りの原因になる |

| 水回り(キッチン・浴室など) | 配管の腐食や水漏れ、設備の寿命による故障 |

| 床下・基礎 | シロアリ被害、土台の腐食、カビや湿気の滞留 |

| 断熱材 | 性能の低下による冷暖房効率の悪化、結露の発生 |

| 電気・ガス設備 | 老朽化による漏電・漏水の危険、現代家電に対応しきれない場合も |

これらの劣化は、住まいの快適性だけでなく、安全性や資産価値にも直結する重要な問題です。

築30年を過ぎたら、専門家による建物診断(インスペクション)を受けて状態を正確に把握することが、適切な判断の第一歩となります。

「まだ住める」は危険?安全性の確認が先決

築30年〜35年の住宅を見て「特に不便もないし、まだ住めるから大丈夫」と判断してしまうのは危険です。

なぜなら、住宅の本当の寿命や性能は“見た目”では判断できないからです。

特に注意すべきは、1981年(昭和56年)以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅です。

この時代の建物は、大地震への耐性が不十分なことが多く、構造上の安全性に不安が残るケースも少なくありません。

さらに、築30年を過ぎると以下のようなリスクも増えてきます。

- 構造体の劣化による耐震強度の低下

- 給排水管の老朽化による水漏れや腐食

- 配線の劣化による漏電・火災のリスク

- 断熱性の低下による光熱費の増加と健康被害

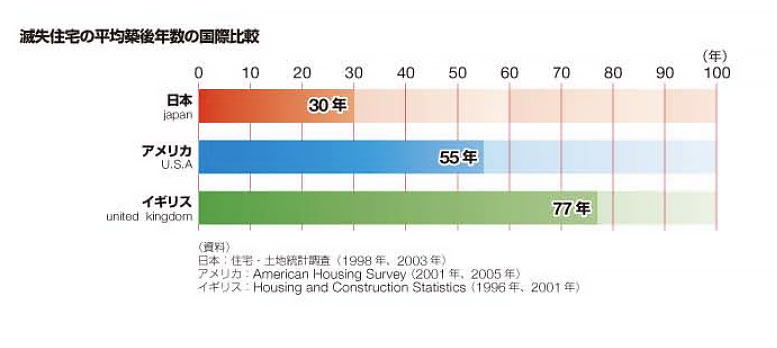

また、日本では住宅の寿命自体が短い傾向があります。

国土交通省の平成19年度白書によると、壊された住宅の平均築後年数は日本で約30年。

これに対し、アメリカは約55年、イギリスは約77年と大きく上回ります。

その背景には、木造住宅の法定耐用年数が短く資産価値が早く失われることや、「古くなったら建て替える」という文化が根付いている点が挙げられます。

「まだ壊れていないから大丈夫」ではなく、定期的な建物診断で安全性を数値で確認することが、リフォームでも建て替えでも正しい判断につながります。

築30年~35年は“判断の分かれ目”|リフォームと建て替えの境界線

築30年〜35年という築年数は、リフォームと建て替えのどちらにも現実味がある「判断の分かれ目」です。

劣化の進行度やライフプラン、「もったいない」と感じる心理など、多面的な観点から最適な選択を考えるためのポイントを解説します。

判断のポイントは「劣化の程度」と「今後の暮らし」

築30年〜35年の住宅でリフォームか建て替えかを判断する際、まず確認すべきは建物自体の劣化の程度です。

基礎や柱がしっかりしており、構造的な問題がない場合は、部分的な補修で十分な安全性・快適性が確保できることもあります。こうしたケースでは、コストを抑えたリフォームでも現実的な対応が可能です。

一方で、以下のような状態なら建て替えを視野に入れるべきでしょう。

- 耐震性能が旧基準のままで強度に不安がある

- 水回りや断熱材、配線などが全体的に老朽化している

- 間取りや使い勝手が今の暮らしに合っていない

加えて、今後のライフプランに合わせた選択も重要です。

- 「老後も快適に長く暮らしたい」「家族と住み継ぎたい」→ 建て替えで根本的な改善を

- 「あと10年住めればいい」「将来的に住み替える予定」→ 必要最低限のリフォームで十分

つまり、選ぶべき方向性は「現在の劣化状況」と「これからの暮らし方」のバランスで決まります。

この2軸をもとに、冷静かつ現実的な判断を下すことが、後悔のない選択への第一歩です。

「もったいない」と感じる心理にどう向き合う?

築30年〜35年の家を前に「まだ住めるのに壊すなんて、もったいない」と感じるのは、誰にとっても自然な心理です。実際、手入れされてきた家ほど見た目がきれいで、「壊すには忍びない」と思うこともあるでしょう。

しかし、「もったいない」という感情だけで判断すると、将来的に安全性や住み心地の面で後悔する可能性もあります。たとえば、構造が劣化していたり、耐震基準を満たしていなかった場合、見た目以上に深刻なリスクが潜んでいるかもしれません。

大切なのは、感情を無理に否定するのではなく、「家の価値」と「今後の安心」を天秤にかけて冷静に考えることです。

どうしても迷いが拭えないときは、リフォームと建て替えの両方で見積りを取り、専門家に相談したうえで費用と効果を比較してみるのもおすすめです。

そうすることで、「もったいない」という気持ちが納得に変わる判断ができるはずです。

知恵袋では語られない、専門家目線での見極め方

インターネット上の掲示板や知恵袋では、「築30年ならリフォームで十分」「建て替えはもったいない」といった体験談や意見が多く見られます。

しかし、それらの情報はあくまで個別の事例に過ぎず、自分の家に当てはまるとは限りません。

専門家が行う判断は、感覚ではなく客観的なデータと建物の状態に基づいた診断に裏付けられています。

たとえば以下のような要素を総合的に評価します。

- 基礎・構造体の健全性

- 屋根や外壁、防水・断熱性能の劣化状態

- 配管・配線・設備の老朽化

- 耐震診断の結果(旧耐震か新耐震か)

- 施主のライフプランや予算感

これらを踏まえたうえで、リフォームによる改善が可能か、または建て替えた方が長期的に安心かを判断します。

ネットの声は参考になりますが、最終的な判断は自宅の状態を正確に知ることが第一歩です。

費用の見積りや建物診断だけでも、専門家に一度相談する価値は大いにあるでしょう。

築30年~35年のリフォームと建て替えにかかる費用

リフォームと建て替えで悩むとき、最も気になるのが「実際にいくらかかるのか?」という費用面です。

築30年~35年の家を前提に、リフォーム・建て替えそれぞれの一般的な費用相場や内訳を具体的に解説し、初期費用だけでなく将来の維持コストまで含めた現実的な比較を行います。

300万〜500万円のリフォームでできること

築30年〜35年の住宅では、300万〜500万円の予算があれば部分的な改修で暮らしやすさを大きく改善することが可能です。

ただし、リフォームの対象や工事範囲によって、できること・できないことは明確に分かれます。

以下は、よくある改修内容と費用目安の一例です。

| リフォーム内容 | 費用目安 | 備考 |

|---|---|---|

| キッチン・浴室・トイレなど水回りの入替え | 約200〜300万円 | 設備の交換+床・壁の補修や配管工事を含むことも |

| 外壁・屋根の塗装・補修 | 約100〜150万円 | 美観維持と防水性の改善 |

| 室内のクロス・床材張り替え | 約50〜100万円 | デザイン性や快適性を向上 |

| 断熱窓の導入・サッシ交換 | 約50〜80万円 | 冷暖房効率の改善、結露対策にも効果的 |

このように、500万円以内の予算でも生活空間の快適性を高めるリフォームは十分に可能です。

ただし、間取りの大幅な変更や構造補強を伴う工事になると、費用はすぐに跳ね上がります。

リフォームは「どこを、どの程度まで直すか」を明確にしたうえで、優先順位をつけて計画的に行うことが成功の鍵です。

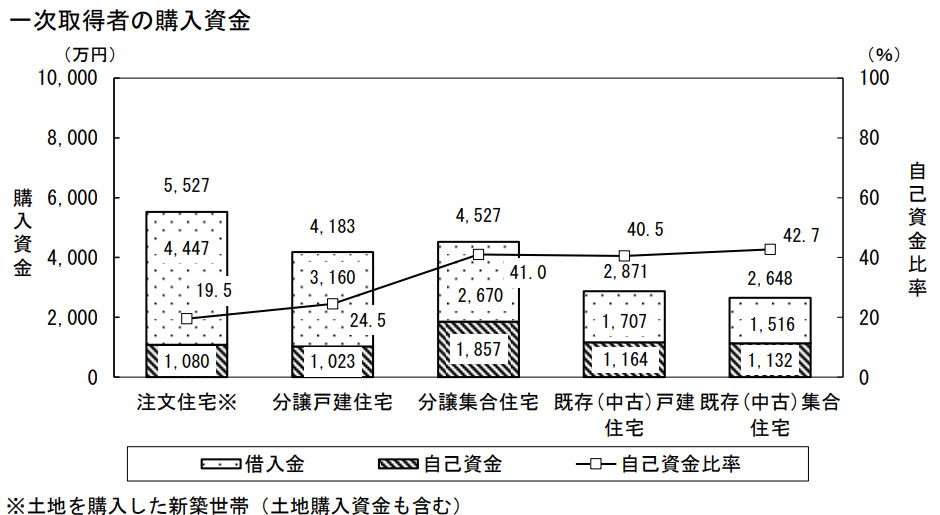

建て替えにかかる平均費用と解体費用の内訳

築30年〜35年の住宅を建て替える場合、一般的には約1,800万〜3,500万円程度の費用がかかるとされています。

この中には、本体工事費だけでなく、解体・仮住まい・登記・外構費などの付帯費用も含まれるため、想定より高額になるケースも少なくありません。

国土交通省の「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅の建築費(本体工事のみ)の全国平均は約3,454万円とされています。

ここでは、延床30坪程度の木造住宅を例に、建て替え費用の主な内訳をご紹介します。

| 費用項目 | 目安金額 | 備考 |

| 解体工事費 | 約100〜200万円 | 木造か鉄骨か、立地条件により変動 |

| 建築本体工事費 | 約1,500〜2,500万円 | 建物の仕様や施工会社により幅あり |

| 外構工事費 | 約100〜300万円 | 駐車場・塀・庭など |

| 設計・諸経費 | 約100〜200万円 | 登記・建築確認申請・住宅ローン事務など |

| 仮住まい・引越し費 | 約50〜100万円 | 仮住まい家賃や引越し2回分を想定 |

総額:約1,800万〜3,500万円程度(条件により前後)

建て替えは一度に大きな出費となるものの、住宅性能が一新されるため、長期的に見れば光熱費や修繕費の節約につながる点も押さえておきましょう。

初期費用だけでなく、将来のメンテナンス費も比較

リフォームと建て替えの判断で「初期費用の差」ばかりに目がいきがちですが、住んでからかかる維持費(メンテナンス費用)も重要な比較ポイントです。

築30年〜35年の家をリフォームした場合、内部構造や基礎が古いままであることが多く、今後も継続的に修繕や補強が必要になる可能性があります。

これに対して建て替えでは、構造・設備・断熱材まで一新されるため、長期的な修繕コストや光熱費を抑えやすいというメリットがあります。

以下に、20年間でかかる維持費の概算比較を示します。

| 比較項目 | リフォーム住宅 | 建て替え住宅 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 約300〜800万円 | 約1,800〜3,500万円 |

| 定期修繕費(20年) | 約300〜500万円以上 | 約100〜200万円程度 |

| 光熱費(断熱性の差) | 高くなりがち(旧仕様) | 省エネ性能で抑えやすい |

| 総維持コストの目安 | 長期的に高くなる傾向あり | トータルで抑えやすい場合が多い |

一時的な出費を抑えたいならリフォームも選択肢ですが、将来的な安心や出費の見通しを含めて比較することが大切です。

コストパフォーマンスは、今後の暮らし方次第で大きく変わります。

築30年~35年リフォーム・建て替えのメリットと注意点

リフォームと建て替えは、それぞれに魅力とリスクがあり、どちらが正解とは一概に言えません。

築30年〜35年の住宅におけるリフォーム・建て替えの具体的なメリットと注意点を比較しながら、選択前に知っておきたい重要なポイントを整理します。

リフォームのメリットとリスク

築30年〜35年の住宅においてリフォームを選ぶメリットは、比較的低コストで今の住まいを快適に保てる点にあります。

工事の範囲を限定すれば、生活を続けながらの改修も可能で、仮住まいや引っ越しの手間を省けるのも魅力です。

また、思い出の詰まった家を残したい、愛着がある建物を活かしたいといった感情面での満足度が高いのもリフォームならではの良さです。

一方で、リスクも存在します。

- 古い構造体が残るため、耐震性や断熱性の改善に限界がある

- 表面的な修繕だけでは、隠れた劣化や不具合を見落とす可能性

- 範囲が広がると、結果的に高額になることもある

とくに築30年を超える家では、内部の腐食や配管の老朽化など、見えない部分にコストがかかる場合があるため、

リフォームを選ぶ際は事前の建物診断と、信頼できる業者選びが重要です。

建て替えのメリットとリスク

建て替えは初期費用こそ大きくなりますが、住宅の機能・性能・資産価値を根本から見直せる大きなメリットがあります。

最新の耐震基準や断熱性能を取り入れた住宅にすることで、安心・快適な暮らしが長期的に実現できます。

建て替えで得られる主なメリットは以下のとおりです。

- 耐震性・断熱性・省エネ性など、最新基準を満たす高性能住宅にできる

- 間取りを一新でき、ライフスタイルに合った家づくりが可能

- 修繕費・光熱費を抑えやすく、長期的に費用対効果が高い

- 住宅ローンや補助金の対象になりやすく、資金計画が立てやすい

一方、リスクとしては以下の点に注意が必要です。

- 総額で2,000万円以上かかるケースも多く、資金調達が前提となる

- 解体・建築期間中の仮住まいの手配と費用負担が必要

- 建築制限や接道義務など、法的な条件で建て替えできない場合もある

建て替えを検討する際は、資金面だけでなく法的・敷地的な条件も事前に確認することが重要です。

また、信頼できる建築会社や設計士との相談を通じて、無理のない家づくりを進めましょう。

後悔しない選択をするための3つの視点

リフォームか建て替えかを決める際、金額や築年数だけで判断すると後悔することがあります。

築30年〜35年の住宅を前に、自分たちにとって最適な選択を見極めるために必要な3つの視点の「住む年数」、「費用対効果」、「ライフスタイルの変化」について具体的に考えていきます。

あと何年この家に住む予定か

リフォームか建て替えかを考える際に、まず明確にしたいのが「この家にあと何年住むつもりか」という視点です。

もし「あと10年ほど住めれば十分」と考えている場合は、コストを抑えたリフォームが現実的な選択になるでしょう。

部分的な補修や設備の交換で、必要な快適性を確保しながら予算を抑えることができます。

一方、「20年、30年先まで安心して暮らしたい」「将来的に子どもに住み継がせたい」という想定があるなら、

建物そのものを根本から見直せる建て替えの方が長期的にはメリットが大きいといえます。

費用対効果と資産価値をどう考えるか

住宅の改修や建て替えは、単に「いくらかかるか」だけでなく、そのお金でどれだけの価値を得られるかを見極めることが大切です。

リフォームは初期費用を抑えやすい一方、古い構造や設備を残したままになるケースが多く、将来的に追加の修繕費が発生しやすいという特徴があります。

結果として、20年単位で見たときに、コスト総額が建て替えとあまり変わらないことも少なくありません。

また、建物の資産価値という観点からも建て替えは有利です。

築古住宅は、築年数が進むにつれて不動産としての評価が下がっていく一方で、新築・築浅の建物は一定の資産価値を維持しやすい傾向にあります。

将来、売却や相続を想定している場合は、「住宅の価値がどれだけ残るか」も重要な視点です。

リフォーム=安い、建て替え=高い、ではなく、支払った費用に対してどれだけ満足度や価値が得られるかを冷静に比較しましょう。

ライフスタイルの変化に合っているか

住まいは、そこに暮らす人のライフスタイルや家族構成の変化に応じて、求められる機能や間取りが大きく変わっていくものです。

築30年〜35年の住宅は、建築当時とは社会や生活様式が大きく異なっているケースも多くあります。

たとえば以下のような変化は、住まいの見直しが必要なサインです。

- 子どもが独立し、部屋数が余っている

- 夫婦だけの生活になり、動線や使い勝手を簡素にしたい

- 在宅ワークが増え、仕事部屋が必要になった

- 高齢化を見据え、バリアフリー化を進めたい

こうした変化に対し、間取りを一新して将来に備えるなら建て替えが有利ですが、必要最低限の改善で済む場合はリフォームでも柔軟に対応できます。

大切なのは、「今の家が、これからの暮らしに合っているか?」を冷静に見つめ直すことです。

10年後・20年後の自分たちの生活をイメージしながら選ぶことが、後悔しない判断につながります。

また、築年数が進んだ家ほどメンテナンスの頻度も増えるため、住む期間が長くなるほど将来の維持コストも考慮する必要があります。

暮らしの計画と照らし合わせながら、「どちらが将来の自分たちにとって無理のない選択か」を冷静に見極めましょう。

あなたにとって最適な選択をするために

築30年〜35年の住宅は、見た目に大きな傷みがなくても、内部では老朽化が進んでいる可能性が高いタイミングです。

だからこそ、「まだ住めるから大丈夫」と思い込まず、現状を客観的に把握することが何より大切です。

リフォームと建て替え、どちらが正解かは家ごと・家族ごとに異なります。今後のライフプラン、家の状態、予算、そして将来の安心をどう重視するかを総合的に考えて、自分たちにとって納得できる選択をすることが重要です。

また、建て替えを前提とする場合、最初のステップとして必要になるのが「解体工事」です。

この工事の費用は業者によって差が出やすく、複数社に見積りを取ることで数十万円の差が出ることもあります。

そこで活用したいのが、解体工事の一括見積りサービス「クラッソーネ」です。

地域に対応した優良業者からまとめて見積りが届き、サポートも無料。

初めての方でも安心して比較・相談ができるため、「まずは相場を知りたい」という段階でも気軽に使えます。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る

-

北海道・東北

-

関東

-

甲信越・北陸

-

東海

-

関西

-

中国

-

四国

-

九州・沖縄

0120-479-033

0120-479-033