空き家の解体費用を安く抑える!補助金活用と支払えない場合の方法

「放置してきた空き家が老朽化し、倒壊の危険性があるので解体したい」「親から相続した空き家をどうすれば良いか分からない」「空き家の処分にかかる費用が高額で困っている」

こうした空き家に関する悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

空き家の解体は、放置しておくと危険性が増し、最終的には行政から指導を受ける場合もあります。しかし、解体費用が高額なため、なかなか踏み切れないというのも現実の課題です。この記事では、空き家の解体費用を抑える方法や補助金制度の活用法、費用の支払いが難しい場合の対策について、わかりやすく解説します。

目次

1.空き家の解体費用相場と安く抑えるコツ

古家の解体費用の相場は、おおむね100~300万円程度と考えるとよいでしょう。

おおよその相場は構造ごとに以下のように考えることができます。

坪単価あたりの解体費用

- 木造:31,000円/坪~44,000円/坪

木造住宅の解体費用相場についてはこちら - 鉄骨造:34,000円/坪~47,000円/坪

鉄骨造住宅の解体費用相場についてはこちら - RC造(鉄筋コンクリート):35,000円/坪~80,000円/坪

RC住宅の解体費用相場についてはこちら

木造などの壊れやすい住宅は安く、鉄骨造りやRC造(鉄筋コンクリート)などの壊れにくい住宅は高くなる傾向です。

解体費用の相場を表にまとめました。

あくまでも目安となるため、正確な金額は見積りを取得して確認することをお勧めします。

(例)

| 家の構造 |  木造 |  鉄骨造 |  鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|---|

| 10坪 | 31〜44万円 | 34〜47万円 | 35〜80万円 |

| 20坪 | 62〜88万円 | 68〜94万円 | 70〜160万円 |

| 30坪 | 93〜132万円 | 102〜141万円 | 105〜240万円 |

| 40坪 | 124〜176万円 | 136〜188万円 | 140〜320万円 |

| 50坪 | 155〜220万円 | 170〜235万円 | 175〜400万円 |

| 60坪 | 186〜264万円 | 204〜282万円 | 210〜480万円 |

| 70坪 | 217〜308万円 | 238〜329万円 | 245〜560万円 |

| 80坪 | 248〜352万円 | 272〜376万円 | 280〜640万円 |

| 90坪 | 279〜396万円 | 306〜423万円 | 315〜720万円 |

| 100坪 | 310〜440万円 | 340〜470万円 | 350〜800万円 |

解体費用を安く抑えるためのコツ

解体費用を抑えるためには、どんな方法があるのでしょうか。

ここでは補助金制度や安くなるポイントについて、ご紹介していきます。

補助金を使う

自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。

- 老朽危険家屋解体工事補助金

- 危険廃屋解体撤去補助金

- 木造住宅解体工事費補助時用

長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです。

補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう。

家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。

残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする

家の中に残った家具や家電、日用品などの残置物は、解体時の木くずやコンクリートとは異なる処分方法が必要なため、追加費用がかかります。解体費用を抑えるには、これらを自分で処分するのがおすすめです。

- 家具・家電 自治体に粗大ごみとして回収を依頼するか、リサイクルセンターに持ち込む。

- 日用品・骨董品 ジモティーやメルカリでリユースするか、不燃ごみとして処分。

粗大ごみの回収は自治体のホームページで確認できます。「○○市 粗大ごみ」で検索すると詳細情報が見つかります。費用は数百円~数千円程度で、解体業者に依頼するよりも安価です。

必ず相見積りを取ろう

解体業者に見積りを依頼する際は、必ず複数の業者から相見積りを取ることをおすすめします。同じ工事内容でも、業者によって解体費用が異なるためです。

この差は、業者ごとの利益率や、業者の拠点から現地までの距離、さらには他の案件の進行状況にも影響されます。例えば、他の案件で業者が忙しい場合は費用が高くなることがあり、一方で、時間に余裕がある時期には割安で依頼できることもあります。そのため、複数の業者から見積りを取り、条件を比較することで、最適な業者を選び、コストを抑えることができます。

解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう

解体工事会社(解体業者)は、お客様から「契約をしたいです」と言われた順に解体のスケジュールを抑えていきます。そのため「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他のお客様のスケジュールによっては、金額が高くなる・解体の依頼ができないという事が起きます。

もし解体の期限に余裕がある場合は、工期を2か月程度設定し、「解体工事会社の手が空いているときに工事を行ってもらえますか?その分、少し割引してもらえませんか?」と値引き交渉をすることが可能です。

※一般的に、一軒家の解体には約2週間かかります。

特定の日にちまでに終わらせたいという場合は、お客様の都合に合わせたスケジュールを組む必要がありますが、工期を2か月や3か月と長めに取ることで、「○○市で工事があるから、そのついでに一緒に作業しよう」と他の工事と組み合わせてスケジュールを自由に調整できるためです。

2.解体費用の増減を左右するポイント

解体費用は建物の大きさや構造だけでなく、周囲の環境や条件によっても大きく異なります。ここでは、費用が高くなる場合とその理由をご説明します。

解体費用が高くなるポイント

解体費用が高くなりやすい代表的なケースを3つご紹介します。

残置物がある

建物の中に家電や家具、日用品が残っていると、それらを処分するために追加の費用がかかります。解体作業で発生する木材やコンクリートのガラは産業廃棄物として処理されますが、家電や家具は一般廃棄物に該当し、それぞれ異なる処理が必要です。そのため、運搬や分別の手間が増え、コストが高くなります。

産業廃棄物と一般廃棄物の詳しい説明はこちらから

狭い場所での解体

建物周辺に十分なスペースがない場合、重機を使うのが難しく、手作業で解体を進める必要があります。特に隣家と距離が近い場合、安全に作業を行うための追加の手間が発生します。その結果、作業効率が下がり、費用が増える傾向があります。

石綿(アスベスト)が含まれていた場合

かつて耐熱性や耐腐食性に優れた建材として使用されていたアスベスト(石綿)は、健康への影響が深刻であるため、特別な除去方法が求められます。アスベストを含む建物を解体する際には、専門的な対応や防護対策が必要になり、その分費用が高くなります。

解体費用が安くなるケース

解体費用が安くなる・割安になるケースを3つご紹介します。

残置物がない状態で解体する

建物の中に家電や家具、日用品などの残置物が一切ない状態で解体を進めると、余計なコストが発生しません。解体作業に専念できるため、残置物がある場合と比べて費用を大幅に抑えられることが多いです。事前に残置物を片付けておくことで、予算を節約できます。

十分なスペースがある

隣に空き地や庭があるなど、建物周辺に重機や車両を設置できる広いスペースがあると、解体作業がスムーズに進みます。重機を所有地内に配置できれば、搬入・搬出の手間が省け、作業効率が向上します。逆に、スペースが狭いと作業が難航し、費用が上がる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

複数棟を同時に解体する

解体する建物が複数ある場合、同時に解体することで個別に解体するよりも割安に解体できることがあります。解体費用全体としては増加するものの、重機の搬送費用や人件費、養生費用などが一度で済むため、1棟あたりの解体費用が抑えられるためです。

3.解体費用は誰が払うの?支払えない場合は?

空き家状態になっている両親の家などを解体する場合、基本的に相続した方(相続人)が支払います。相続した人とは、登記簿謄本に記載されている所有者の名義人を指します。もし、兄弟や親類同士で所有権を分割している(共有名義)の場合は、持ち分割合に応じて解体費用を負担することもあります。

遺言で特定の相続人が指定されていない場合、配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹が対象となります。

借地の上に立っている空き家の場合は、土地を借りている借地人が負担するのが一般的です。建物を解体して更地にしてから返還する契約を結ぶのが一般的ですが、結んだ契約内容によって異なる場合もあるので、契約内容を確認してみましょう。

解体費用が支払えない場合は?

解体ローンを使う

- 空き家解体ローン

名前の通り空き家の解体する際に利用できるローンです。

空き家対策として自治体と金融機関が提携しており、金融機関によっては担保や保証人は不要、金利が低い、審査が比較的通りやすいのが特徴があります。

- フリーローン

結婚・旅行・引っ越し・教育費など多目的な資金用途が認められるローンです。地方銀行やネット銀行、様々な金融機関にて取り扱いがあります。

- プロパーローン

金融機関が独自に提供するローンの事で、多目的に利用できるローンです。通常の住宅ローンでは、もしもローン利用者が支払いができなくなった場合、保証会社が代わりに金融機関に返済しますが、プロパーローンでは、金融機関が直接リスクを負ってローン利用者に貸すため、審査がとても厳しいです。

金融機関によって取り扱う商品や条件が異なるため、詳しくは各金融機関へお問い合わせください。

建物つき土地として売る

不動産会社に古家付きのまま売却できるか相談してみましょう。

古家付きのまま売却できた場合、解体費用が不要となります。

ただし、買主が少ないエリアでは古家付きだと売れないケースもあります。

古家付き土地として買主が見つからない場合は、更地での売却も検討しましょう。

売却益で解体する

売却益を利用して解体費用をまかなう方法もあります。具体的には、土地や建物を売却し、その売却代金で解体を行うという手段です。ただし、この条件が可能かどうかは、不動産会社や買主によって異なるため、事前に確認が必要です。

買取業者に依頼してみる

築年数が古くなったり、状態が悪化して売りにくい住宅を直接買い取る業者のことです。

不動産会社とは異なり、仲介をせず、業者が直接物件を購入するため、スピーディーに売却できる点が特徴です。

通常、不動産市場での販売は時間がかかることが多く、買主との交渉や内覧対応など、様々な手間が生じますが、買取業者であれば、これらの手間が省けます。また、空き家や古い家の処分に困っている人にとっては、解体やリフォームの負担を気にせずに売却できるメリットがあります。

デメリットとしては、仲介(買主を見つけて売却する)よりも査定額が低くなる可能性があります。

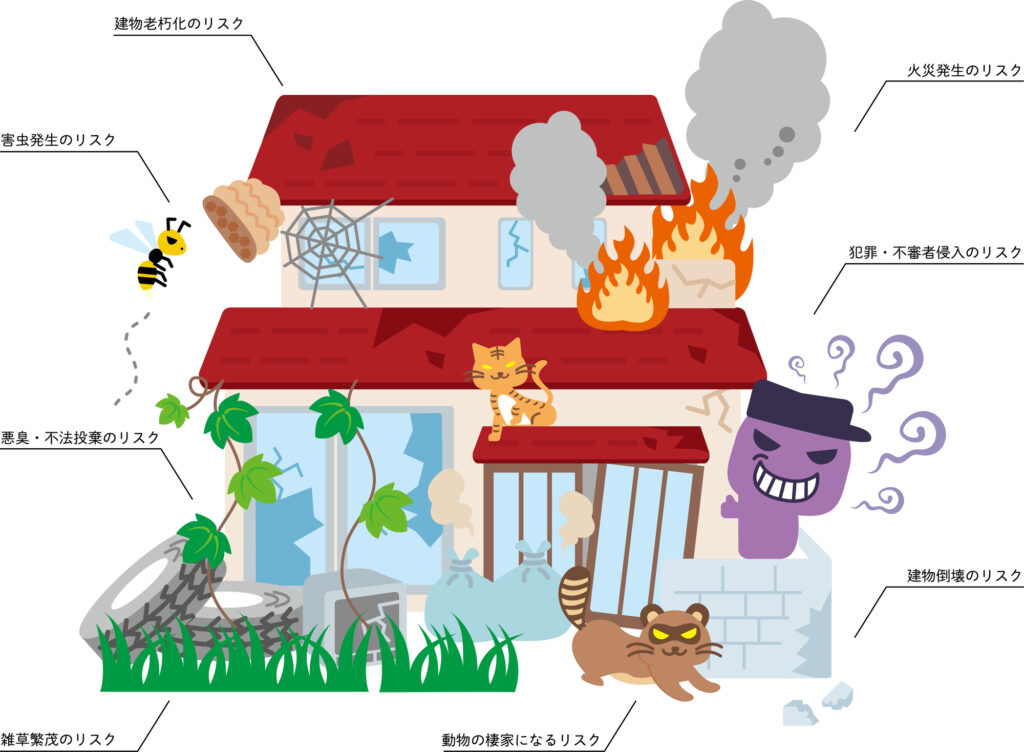

4.空き家を放置するリスク

空き家を放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?具体的な危険性や影響について詳しく解説します。

建物の老朽化による危険性

空き家を適正に管理しないと、雨漏りやシロアリの発生を引き起こしやすくなります。

これにより建物の老朽化が進みやすくなり、建物の耐久性が低下します。

もし、台風や地震の影響で「屋根の一部が飛んでしまい、隣の家の窓を割ってしまった」「敷地内にあるブロックが倒れて、通行人がけがをしてしまった」場合、空き家の所有者が損害賠償の責任を負うことになります。

不法侵入や盗難、放火の危険性

空き家は人の出入りがなく、監視されていないため、不審者にとって格好の場所となります。侵入者による家屋の破壊や荒らし、さらには放火などの犯罪リスクが高まります。こうした事件が発生すれば、所有者だけでなく周囲の住民にも被害を及ぼす可能性があります。

地域の景観への影響、資産価値の低下

手入れがされていない空き家や土地は、樹木や雑草が生い茂り、不衛生な印象を与えることがあります。その結果、「この地域は住みたくない」と考える人が増え、周辺の不動産価格が下がる原因にもなります。

また、土地を売却する際には、樹木や雑草の処理が必要となり、その分コストがかさみます。適切に管理していないことで資産価値が低下し、買い手が見つからないリスクもあります。

特定空家に認定されるリスクと行政代執行

空き家が放置され、ゴミがたまり、木の枝が隣家に越境するなど、周囲に悪影響を与える状態が続くと、「特定空家」に認定される可能性があります。

特定空家とは、以下の状態のいずれかに該当する空き家を指します

- 著しく保安上危険となるおそれがある

- 衛生上有害となるおそれがある

- 適切な管理が行われず景観を著しく損なっている

- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている

特定空家に認定されると、行政から助言や指導が行われます。それでも改善が見られない場合、勧告や命令が下され、最終的には「行政代執行」が実施されることがあります。

※行政代執行とは?

行政代執行では、行政が直接解体業者を手配して建物を解体します。この解体費用は税金を用いて賄われますが、その全額が空き家所有者に請求されます。

もし費用を滞納した場合、所有している不動産が差し押さえられ、公売にかけられる可能性があります。

また、行政代執行では、自分で業者を選べないため、解体費用が高額になることが一般的です。所有者自身で業者を選定し相見積もりを取る方が、費用を抑えることができるケースが多いのです。

5.空き家をどうする?活用術と手放す方法

空き家や土地の活用方法や手放し方で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本章では、それぞれの選択肢にどのような手段があるのかを詳しくご紹介します。

活用する方法

新築を建てる、リフォームをする

空き家を解体して新築を建てる、またはリフォームして自分たちで住む方法があります。

例えば、空き家を解体して新築する場合、その土地の条件に合わせた間取りや、最新の耐震・断熱性能を備えた家を建てることができます。デザインや設備の自由度も高いため、理想にぴったりの住まいを実現することが可能です。

一方、既存の建物を生かし、現代のライフスタイルに合わせてリフォームする方法もあります。建物の一部に趣や思い出を残したい場合にはリフォームが適しています。これらの方法では、土地を新たに探したり、不動産会社や売主と交渉する手間がないため、比較的コストを抑えられるというメリットもあります。

戸建て賃貸として貸し出す

一戸建て住宅を賃貸物件として貸し出す形態のことです。アパートやマンションの賃貸と異なり、敷地内に1棟だけ建てられた一軒家を丸ごと借りられるため、広々とした住空間やプライバシーの確保が期待できます。戸建て賃貸は家族連れや広い空間を好む人に人気があります。

しかし、そのまま貸し出せる状態ではない場合は、必要に応じてリフォーム費用がかかります。

月極駐車場やコインパーキング、トランクルームとして活用する

建物を壊し、その場所を月極駐車場やコインパーキング、トランクルームとして活用することで安定した収益を得ることが出来ます。これらの活用方法は地域の需要に大きく依存します。空き地の周辺に駐車場やトランクルームが必要とされているか、調査を行うことが重要です。

その他にも貸土地、貸農園、太陽光発電にする方法もあります。

手放す方法

不動産会社に売却を依頼する

家を売りたい人と家を買いたい人を仲介してくれる会社です。

建物付きで売却もしくは更地にして売却をします。どちらが良いかはエリアや建物の状態に酔って異なるため不動産会社に相談しましょう。

買取業者に依頼する

前述に記載した通り、築年数が古くなったり、状態が悪化して売りにくい住宅を直接買い取る業者のことです。住宅・土地をそのままの状態で買い取ってくれるため、解体費用やリフォーム費用が不要です。

相続土地国庫帰属法制度

相続した土地を国に引き渡すことができる制度です。この制度により、土地を相続したものの維持管理や税負担が難しい場合、その土地を国に「帰属」させることで手放すことが可能になります。

空き地や使われない土地が増加する問題に対応するために令和5年4月27日から開始された制度です。相続で引き継いだ土地を管理しきれない場合、その土地を国が引き取ることで、所有者の負担を軽減し、適切に管理できる仕組みを整えることが目的です。

利用するための条件があり、手続きのための手数料や空き家管理費として、費用がかかります。

詳しくは法務省のサイトをご覧ください。相続土地国庫帰属法制度について

空き家バンクに登録する

空き家バンクは、自治体が空き家情報を集め、公開・運営するサイトで、空き家を手放したい人と利用したい人をつなぐ仕組みです。新たな住まいや事業用物件を探している人に空き家を紹介することを目的としています。具体的には、自治体が空き家の所有者から情報を集約し、物件情報を自治体のウェブサイトや空き家バンクのポータルサイトに掲載し、購入や賃貸を希望する人と所有者をマッチングする役割を担っています。

6.まとめ

空き家や土地をどうするか悩む方に向けて、そのリスクや活用方法、手放し方についてお伝えしました。適切な管理を怠ると、建物の老朽化や犯罪の温床になるなど、様々なリスクを引き起こす可能性があります。一方で、空き家や土地には新築建設やリフォーム、賃貸経営、さらには月極駐車場やトランクルームとしての活用など、多様な可能性が秘められています。

手放す場合も、不動産会社や買取業者への依頼、国庫帰属制度や空き家バンクの活用など、多くの選択肢が用意されています。どの方法を選ぶかは、それぞれの状況や目的によって異なりますが、専門家に相談することで、最適な選択を見つけることができるでしょう。

空き家や土地は、適切に管理し活用すれば新たな価値を生み出す資産になります。ぜひ今回の情報を参考に、賢く活用または手放す方法を検討してみてください。

クラッソーネでは、解体費用が簡単にわかる「解体費用シミュレーター」をご用意しています。

無料でご利用いただけるため、「解体費用の目安を知りたい」「おおよその相場感が気になる」といった方に最適です。

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお試しください。シミュレーターの詳細は、こちらからご覧いただけます。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る

-

北海道・東北

-

関東

-

甲信越・北陸

-

東海

-

関西

-

中国

-

四国

-

九州・沖縄

0120-479-033

0120-479-033