建て替えできない土地とは?基本知識・活用法・対処法を徹底解説!

「この土地、建て替えできるの?」そう思って調べてみたら、実は「建て替えできない土地」だった……。

そんなケースは意外と少なくありません。再建築不可の土地は、新築や増築が制限されるため、活用や売却が難しくなることも。しかし、適切な対策を講じれば、有効に活用したり、スムーズに売却したりすることも可能です。この記事では、「建て替えできない土地」の基礎知識と、活用・売却のポイントをわかりやすく解説します。

建て替えできない土地って、何?

1. 建て替えできない土地とは?

「建て替えできない土地」とは、度建物を解体すると、新しい建物を建てることができない土地のことを指します。たとえ現在建物が建っていたとしても、法律上、新たな建築が許可されないため、解体後に住宅や建物を建て直すことはできません。

このような土地は、特定の条件を満たしていないために建築が制限されており、「再建築不可物件」とも呼ばれます。

2. なぜ建て替えできない土地が生まれたのか?

日本では昭和25年(1950年)以前、現在のような明確な建築ルールがなく、家が無秩序に建てられていました。道路の区分も曖昧だったため、狭い路地に家が密集しているケースが多く見られました。

その後、昭和25年に建築基準法が制定され、さらに昭和43年(1968年)に都市計画法が施行されたことで、新しく建物を建てるためのルールが整備されました。この法改正により、一定の条件を満たさない土地では新たな建築が認められなくなり、「建て替えできない土地(=再建築不可物件)」が生まれたのです。

建て替えできない土地に該当する条件

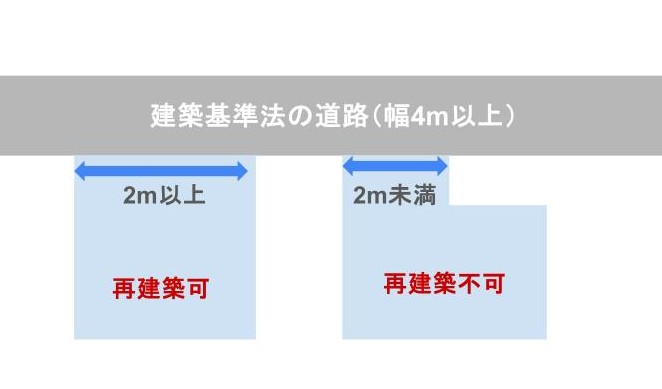

建て替えできない土地に該当する主な条件は、以下の2つです。

✅ 土地に接する道路の幅が4メートル未満

✅ 道路に接する土地部分(間口)が2メートル未満

この基準は、建築基準法第43条に基づく「接道義務」と呼ばれるものです。

建物を建てるためには、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。この条件を満たさない土地では、新しく建物を建てることができません。

特に、古くからある住宅密集地や旗竿地(細い通路の奥にある土地)では、この条件を満たしていないケースが多く見られます。

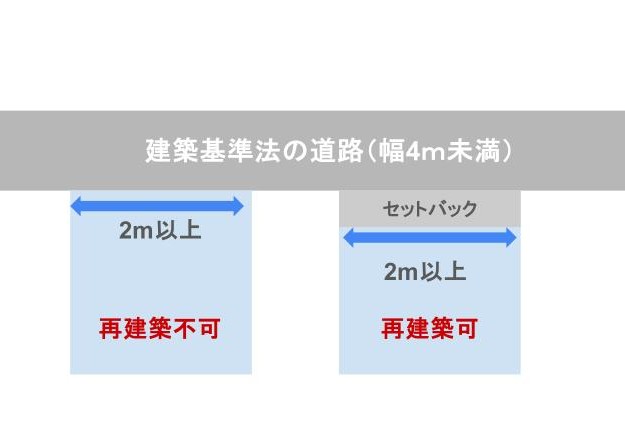

セットバックで再建築が可能になるケースも

「道路幅が狭いから再建築不可」と判断されるケースでも、セットバックを行うことで再建築が認められる可能性があります。

ただし、セットバックを行っても、自治体の判断によっては再建築が認められない場合もあるため、事前に確認が必要です。

敷地の一部を後退させて道路を広げることを指します。例えば、道路幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退することで基準を満たせる可能性があります。

なぜ再建築ができないのか?

建て替えができない理由として、以下のような安全面の問題が挙げられます。

- 緊急車両(消防車・救急車)が進入できない

- 災害時の避難経路が確保できない

- 都市計画の変更により、住宅地としての適格性がなくなった

このような理由から、新たな建築が制限されているのです。

再建築可能な例外規定

ただし、以下のような例外規定に該当する場合、再建築が認められることがあります。

1. 42条2項道路(みなし道路)

建築基準法施行当初(昭和25年)から、既にその道に沿って建物が立ち並んでいたことが確認できる場合、現在の基準を満たしていなくても「みなし道路」として認められ、再建築が許可される場合があります。

2. 43条1項但し書き道路(協定道路)

自治体や建築審査会の承認を得ることで、特定の条件下で再建築が認められるケースがあります。

建て替えできない土地の活用方法と売却のポイント

もし、自分の土地が建て替えできない土地だった場合、どのような活用方法や対処法があるのでしょうか。建物を新築できなくても、工夫次第で土地を有効に活用することは可能です。以下の方法を検討してみましょう。

建て替えできない土地の活用方法

1. リフォームや増改築を検討する

建て替えができなくても、既存の建物を活かしたリフォームや増改築は可能な場合があります。耐震補強や間取りの変更、設備の更新などを行うことで、住みやすい環境に改善できます。ただし、大規模な工事を行う場合は、建築基準法に抵触しないよう事前に確認が必要です。

2. 土地を売却する

再建築不可の土地でも、購入を検討する人や業者は存在します。例えば、隣地の所有者が土地を拡張する目的で購入するケースや、駐車場・資材置き場として利用する事業者が見つかることもあります。土地の売却を考える場合は、不動産会社に相談し、適切な査定を受けるとよいでしょう。

3. 賃貸活用する

建物がある場合、そのまま賃貸物件として貸し出すのも一つの方法です。再建築不可であっても、需要があるエリアであれば、収益物件として活用できる可能性があります。また、駐車場や倉庫、トランクルームとしての活用も選択肢の一つです。

4. 隣地と一体化して再建築を可能にする

隣地の所有者と交渉し、土地を一体化することで建て替えが可能になる場合があります。例えば、接道要件を満たすように土地の一部を売買するなどの方法があります。隣地所有者との交渉や法的な手続きが必要ですが、専門家に相談しながら進めることで、建て替えの可能性を広げることができます。

5. 行政の支援制度を活用する

自治体によっては、再建築不可物件の活用を支援する制度が用意されている場合があります。例えば、道路拡張計画がある地域では、一定の条件を満たすことで建て替えが認められることもあります。行政の窓口や専門家に相談し、活用できる制度がないか確認してみましょう。

建て替えできない土地でも、リフォームや賃貸活用、売却などさまざまな選択肢があります。自分の状況に合った最適な方法を見つけ、土地を有効に活用していきましょう。

建て替えできない土地を売却する方法

建て替えできない土地は、新築や増築が制限されるため住宅用地としてのニーズが低く、金融機関の評価も低いため住宅ローンの審査が厳しくなります。その結果、現金一括購入が求められるケースが多く、購入希望者が限られ、売却が難しくなります。

その中でも売却するために対処をお伝えします

1.セットバックを行い、建築可能にする

土地の一部を道路として提供(セットバック)し、接道要件を満たせば、新たに建築できるようになる可能性があります。自治体の建築基準を確認し、セットバックを行うことで、買い手にとって魅力的な土地へと変えられるかもしれません。

2.隣地の一部を購入して間口を広げる

隣接する土地の一部を購入し、接道要件を満たすことで、建て替え可能な土地にする方法もあります。隣地所有者と交渉する必要がありますが、建築可能な土地として売り出せるため、売却のハードルが大きく下がります。

3.隣家に買取を打診する

隣接する土地を持つ所有者にとって、土地を買い足すことで利便性が向上することもあります。例えば、庭を広げたり、駐車スペースを増やしたりといった用途で、隣家が購入を検討してくれるケースもあります。まずは隣家に相談してみるのも有効な手段です。

4.買取業者に売却する

建て替えできない土地を専門に扱う買取業者に売却する方法もあります。市場価格より低くなることが多いですが、短期間で確実に現金化できるのがメリットです。早く手放したい場合は、買取業者に査定を依頼してみましょう。

5.建て替えできない土地のまま売却する

建て替えができなくても、リノベーションやリフォーム前提で購入する買い手に売却することは可能です。既存の建物が住める状態であれば、「リフォーム向き物件」としてアピールし、ターゲットを変えて販売戦略を練るとよいでしょう。

まとめ

建て替えできない土地でも、リフォームや賃貸活用、売却などさまざまな選択肢があります。売却を考える場合は、セットバックや隣地との交渉、買取業者の利用などの方法を検討し、スムーズな売却を目指しましょう。自分の状況に合った最適な方法を見つけ、土地を有効に活用していきましょう。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る

-

北海道・東北

-

関東

-

甲信越・北陸

-

東海

-

関西

-

中国

-

四国

-

九州・沖縄

0120-479-033

0120-479-033